Arbeit ohne Endpunkt

Warum uns moderne Arbeitskulturen krank machen

Es gibt etwas, das früher selbstverständlich war und heute schleichend immer mehr verschwindet:

ein Ende.

Bücher haben ein Ende. Geschichten haben eins. Filme haben eins – abgesehen von vielen weiteren Teilen, die von Blockbustern produziert werden. Auch berufliche Aufgaben und Rollen haben einen Abschluss – allerdings verschwindet er.

Wir Menschen leben in Zyklen, in Kapiteln, in Bögen. Ein Ende ist nicht nur ein Schlussstrich – es ist ein psychologischer Türrahmen, durch den wir hindurchgehen, bevor wir das nächste Kapitel betreten.

Heute hingegen arbeiten wir immer mehr in Strömen. Endlosen Strömen.

Arbeiten, die kein Ende mehr kennen. Aufgaben, die nie wirklich abgeschlossen sind. Projekte, die sich permanent weiterentwickeln. Rollen, die sich immer neu definieren.

Und während wir versuchen, in diesem Dauerfluss mitzuschwimmen, merken wir instinktiv: Etwas stimmt nicht.

Viele Menschen schlafen schlechter, grübeln mehr, fühlen sich innerlich unruhig und wachen morgens mit einer Müdigkeit auf, die tiefer geht als simple Erschöpfung. Das geht bis hin zu physischen Erkrankungen. Obwohl wir jeden Tag enorm viel leisten, fehlt das Gefühl, wirklich etwas geschafft zu haben. Wir arbeiten – aber nichts „endet“.

Wenn nichts abgeschlossen wird, bleibt das Nervensystem offen

Die Psychologie kennt dieses Phänomen seit über 100 Jahren.

Offene Aufgaben erzeugen Stress. Immer. Ohne Ausnahme.

Der Zeigarnik-Effekt beschreibt, dass unser Gehirn unfertige Aufgaben wie Warnleuchten behandelt, die hartnäckig aufblinken: „Da ist noch etwas offen. Hör nicht auf.“

Der Ovsiankina-Effekt sorgt dafür, dass wir diese offenen Schleifen automatisch wieder aufnehmen – selbst dann, wenn wir eigentlich Feierabend haben.

Praktisch bedeutet das: Wenn wir uns abends ins Bett legen, arbeitet der Kopf weiter. Er erinnert uns an all das, was noch nicht abgeschlossen ist, und sorgt dafür, dass wir nicht zur Ruhe kommen.

Viele Menschen schildern, dass sie zwar müde sind, aber beim Einschlafen gedanklich auf der Arbeit bleiben. Oder sie wachen mitten in der Nacht auf, weil irgendein Task sich meldet, wie ein Kind, das an der Bettdecke zupft. Auch das morgendliche Aufwachen fühlt sich weniger nach „Start in den Tag“ an und mehr nach „Rückkehr in einen Zustand der inneren Alarmbereitschaft“.

Unser Gehirn akzeptiert nur eines als Entwarnung: den Abschluss.

Es braucht den Moment, in dem etwas wirklich vorbei ist.

Agilität macht flexibler – aber sie erzeugt eine gefährliche, globale Unendlichkeit

Agile Methoden haben unbestreitbare Vorteile. Kurze Sprints, iterative Schritte, Kundenfokus – all das hat seinen Wert. Doch psychologisch erzeugt Agilität eine permanente Vorläufigkeit, die unser Nervensystem überfordert.

In agilen Strukturen werden zwar kleine Tasks abgeschlossen, aber das große Ganze bleibt dennoch offen. Der Backlog wächst weiter, auch wenn einzelne Punkte verschwinden. Jeder Sprint endet, aber der nächste steht bereits bereit. Selbst wenn ein Projekt live geht, gilt es nicht als abgeschlossen, sondern nur als eine Momentaufnahme in einem endlosen Prozess.

Diese Struktur erschafft ein Lebensgefühl, das viele so beschreiben: „Ich arbeite die ganze Zeit – aber eigentlich komme ich nie an.“

Es ist, als würde man ein Buch lesen, dessen letzter Satz herausgerissen wurde.

Und genau das ist so gefährlich.

Ein Mensch, der kein Gefühl mehr für Endpunkte hat, verliert innere Orientierung. Er verliert die Fähigkeit, Erfolge zu spüren. Er verliert Ruhe. Und irgendwann verliert er die Verbindung zu sich selbst.

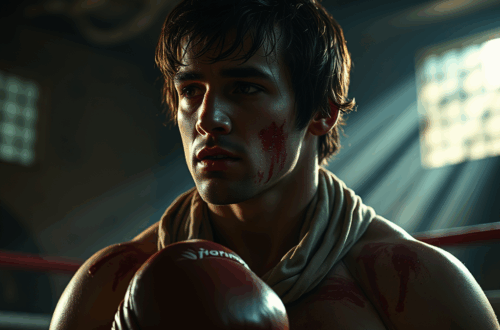

Die körperlichen Folgen: Schlaflosigkeit, Grübelei, Dauerstress – eine echte Gefahr

Es geht hier nicht um ein bisschen Stress.

Es geht nicht darum, „mal viel zu tun“ zu haben.

Es geht darum, dass eine Arbeitskultur ohne Endpunkte körperlich und psychisch gefährlich ist.

Wer ständig in offenen Schleifen lebt, schläft schlechter, weil das Gehirn nachts nicht in den Ruhemodus geht. Es bleibt wachsam und hält Ausschau nach unerledigten Dingen.

Die Gedanken kreisen. Grübelei wird zum Dauerzustand. Viele Menschen merken, dass sie selbst in Momenten, die eigentlich leicht sein sollten – beim Essen, auf dem Sofa, im Gespräch mit Freunden – immer wieder in die innere Arbeitsspirale rutschen.

Dauerstress ist die nächste Stufe.

Das Nervensystem bleibt auf einem erhöhten Aktivitätsniveau, als würde ständig etwas Dringendes passieren. Der Körper reagiert darauf mit Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Unruhe, Herzrasen, Magenproblemen und einer insgesamt erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten, weil Stresshormone die körperliche Regeneration blockieren.

Es ist nicht übertrieben zu sagen:

Arbeit ohne Endpunkt bringt uns in einen Zustand, der langfristig gesundheitsschädlich ist.

Sie höhlt uns aus, langsam und leise, aber konsequent.

Warum wir ein Ende brauchen – emotional, mental, körperlich

Ein Ende ist kein Luxus.

Es ist eine Notwendigkeit.

Ein Ende schafft Bedeutung. Es gibt uns die Chance zu reflektieren, stolz zu sein, uns selbst als wirksam zu erleben. Ein Ende gibt unserem Leben Struktur. Es sagt uns: „Hier war ein Kapitel. Es ist abgeschlossen. Du kannst jetzt weitergehen.“

Ohne diesen Punkt verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Erholung. Zwischen Leistung und Pause. Zwischen Uns und den Erwartungen anderer.

Wir stehen morgens auf und fühlen uns bereits, als wären wir mitten im nächsten Sprint – weil wir den letzten nie verlassen haben.

Das ist die stille Tragik unserer Zeit:

Wir arbeiten uns ab, aber wir kommen nie an.

Was Coaching leisten kann: Endpunkte zurückholen

Coaching kann die äußere Welt nicht verändern.

Aber es kann die innere Ordnung wiederherstellen.

Coaching schafft innere Endpunkte, wo äußere fehlen.

Das beginnt damit, dass wir bewusst kleine Abschlussrituale entwickeln, die dem Gehirn signalisieren: „Das ist erledigt.“

Es geht weiter damit, dass wir gemeinsam die Muster sichtbar machen, die Menschen in die Endlosschleife treiben.

Coaching hilft, Grenzen zu setzen – nicht aus Härte, sondern aus Selbstschutz.

Und es geht auch um Sinnarbeit.

In einer Welt, in der Arbeit nie abgeschlossen ist, braucht es einen inneren Kompass, der sagt:

„Das hier ist mein Weg. Das hier ist genug. Das hier darf jetzt enden.“

Manchmal ist das mutigste, was wir tun können, nicht weiterzumachen.

Sondern bewusst einen Punkt zu setzen – dort, wo andere nur Kommas sehen.

Fazit: Das Ende ist kein Verlust – es ist eine Rückeroberung

Wir haben uns daran gewöhnt, dass Arbeit endlos ist.

Aber unser Körper hat sich daran nie gewöhnt. Unser Geist auch nicht.

Wir brauchen den Schlussakkord, wie ein Lied ihn braucht, um rund zu sein.

Ein Ende gibt uns Kraft, Klarheit und Halt.

Es schützt uns vor dem Ausbrennen.

Und es macht uns wieder zu Menschen, die nicht nur leisten, sondern leben.

Wenn du das Gefühl hast, ständig zu arbeiten und trotzdem nie wirklich „fertig“ zu werden, lass uns reden. Gemeinsam finden wir einen Weg zurück zu echter Klarheit und einem Ende, das sich wieder wie ein Ende anfühlt. Hier findest Du meine Kontaktdaten.

Entdecke mehr von Stig Pfau

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.